Irak

1948

1972

2010

2020

Période de départ: 1948-1951

Histoire

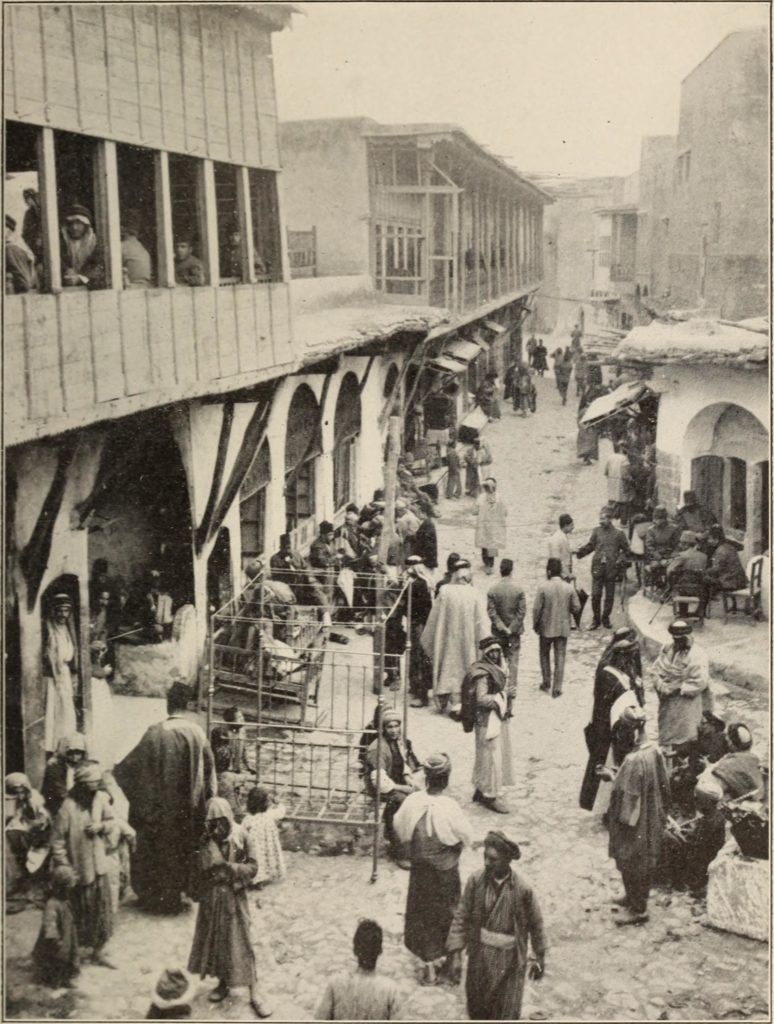

L’Irak est la désignation moderne du pays découpé dans l’ancienne Babylone, l’Assyrie et la partie sud de la Turquie après la Première Guerre mondiale.

C’est aussi le lieu de la plus ancienne diaspora juive et celle avec la plus longue histoire continue, de 721 avant notre ère à 1949 de notre ère, une période de 2 670 ans.

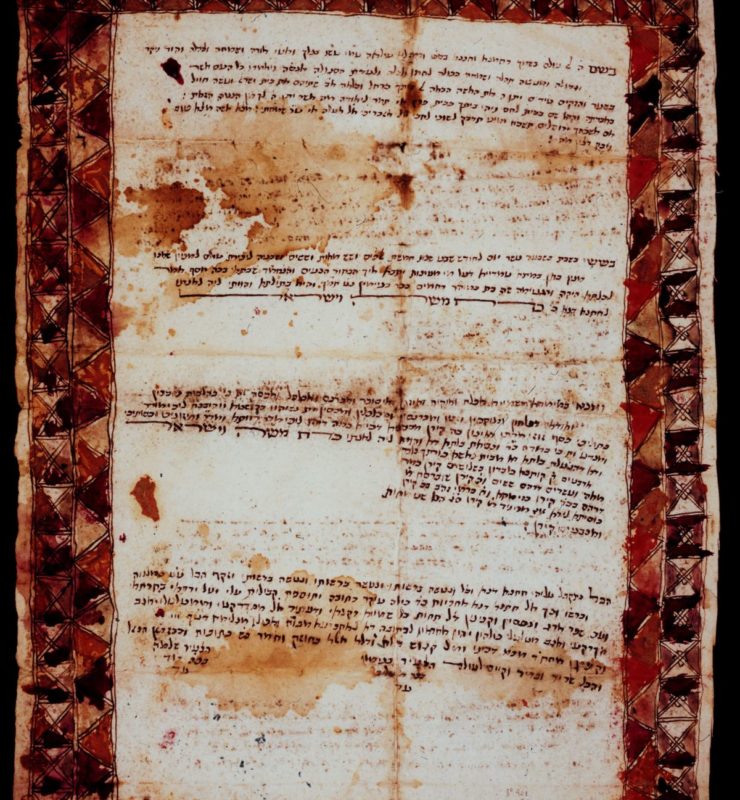

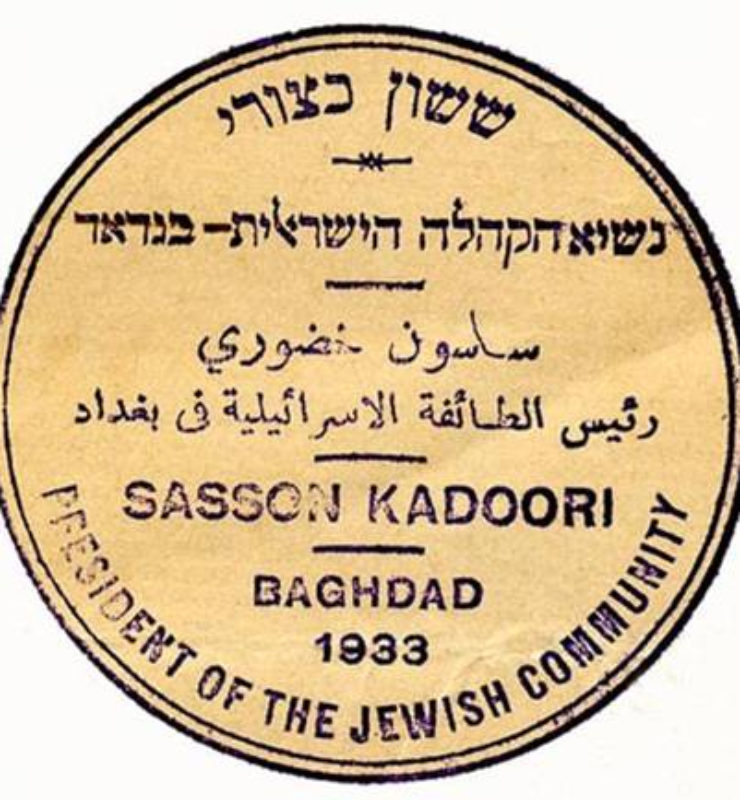

Au 3ème siècle, la Babylonie est devenue le centre de l’érudition juive, comme en témoigne la contribution la plus influente de la communauté à l’érudition juive, le Talmud babylonien. Les Juifs avaient prospéré dans ce qui était alors la Babylonie pendant 1200 ans avant la conquête musulmane en 634 après JC. Sous la domination musulmane, la situation de la communauté juive a fluctué. Certains Juifs occupaient des postes élevés au sein du gouvernement ou prospéraient dans le commerce et les échanges. Dans le même temps, les Juifs étaient soumis à des impôts spéciaux, des restrictions à leur activité professionnelle. Sous la domination britannique, qui a commencé en 1917, les Juifs se sont bien comportés économiquement, mais tous ces progrès ont pris fin lorsque l’Irak a obtenu son indépendance en 1932.

En juin 1941, le coup d’État pro-nazi inspiré par le mufti de Rashid Ali a déclenché des émeutes et un pogrom à Bagdad. Des foules irakiennes armées ont assassiné 180 Juifs et en ont blessé près de 1 000.

D’autres flambées d’émeutes anti-juives se sont produites entre 1946 et 1949. Après la création d’Israël en 1948, le sionisme est devenu un crime capital.

En 1950, les Juifs irakiens ont été autorisés à quitter le pays dans l’année à condition qu’ils perdent leur citoyenneté. Un an plus tard, cependant, la propriété des Juifs qui ont émigré a été gelée et des restrictions économiques ont été imposées aux Juifs qui ont choisi de rester dans le pays. De 1949 à 1951, 104 000 Juifs ont été évacués d’Irak lors des opérations Ezra et Néhémie ; 20 000 autres ont été passés en contrebande par l’Iran. Ainsi, une communauté qui avait atteint un sommet d’environ 150 000 en 1947 a diminué à seulement 6 000 après 1951.

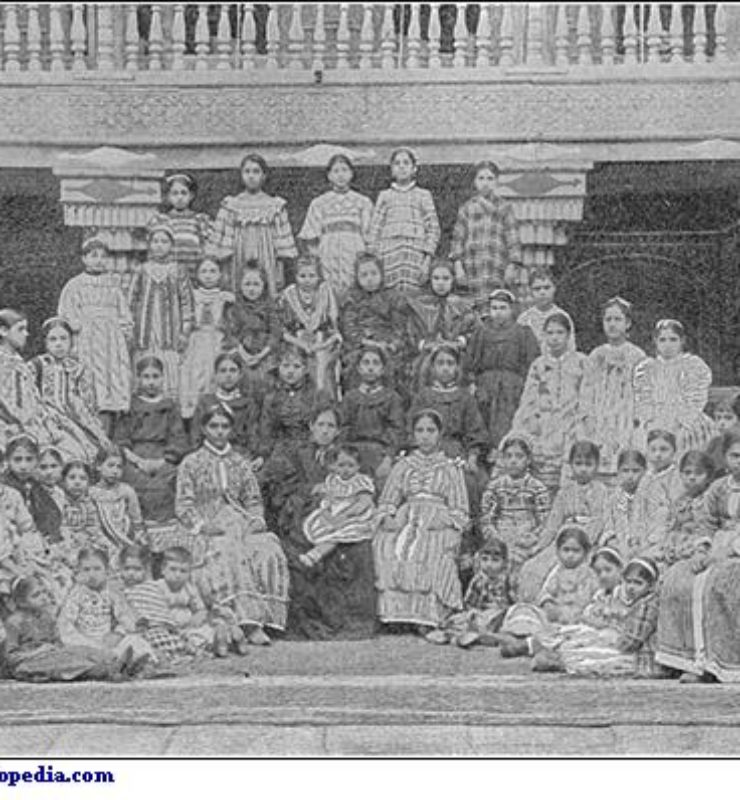

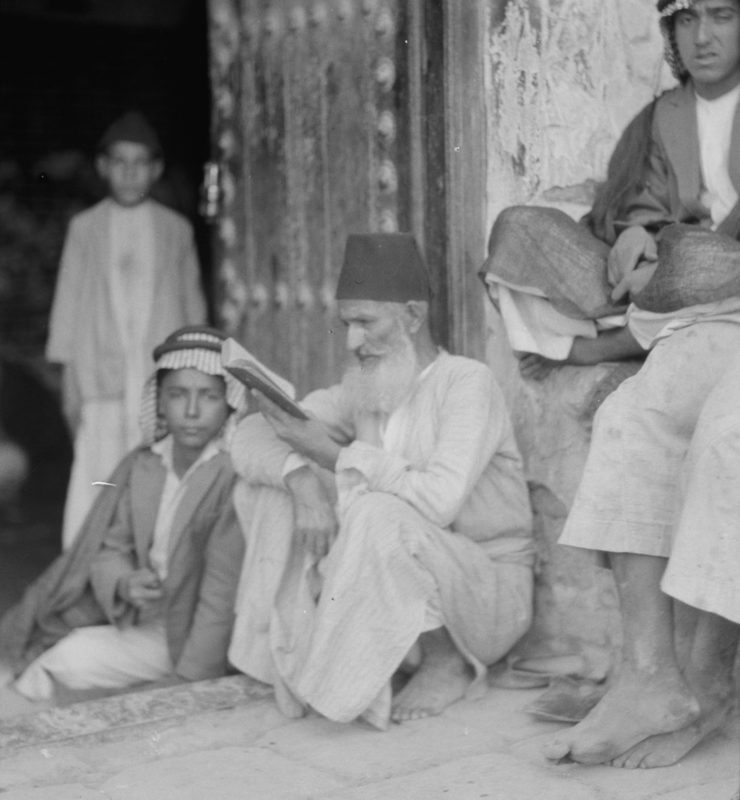

Juifs et musulmans, Irak, 1915

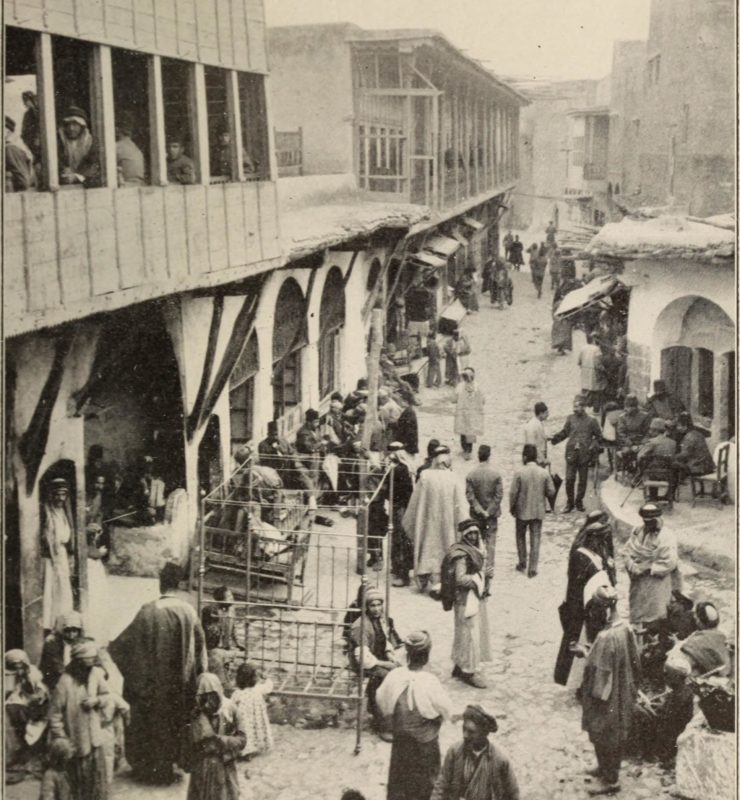

Tisserand juif de poils de chèvre à Ramadi, 1918

En 1952, le gouvernement irakien a interdit aux Juifs d’émigrer. Avec la montée des factions Baas concurrentes en 1963, des restrictions supplémentaires ont été imposées aux Juifs irakiens restants. La vente de biens était interdite et tous les Juifs étaient contraints de porter des cartes d’identité jaunes. Les persécutions se sont poursuivies, en particulier après la guerre des Six jours en 1967, lorsque bon nombre des 3 000 Juifs restants ont été arrêtés et renvoyés de leur emploi. Autour de cette période, des mesures plus répressives ont été imposées : la propriété juive a été expropriée ; Les comptes bancaires juifs ont été gelés; Les Juifs ont été renvoyés des postes publics; les entreprises étaient fermées; les permis de commerce ont été annulés; les téléphones ont été coupés.

La persécution était à son paroxysme à la fin de 1968. Des dizaines de personnes ont été emprisonnées lors de la découverte d’un prétendu “réseau d’espionnage” local composé d’hommes d’affaires juifs. Quatorze hommes, dont onze juifs, furent condamnés à mort lors de procès organisés et, le 27 janvier 1969, pendus sur les places publiques de Bagdad ; d’autres sont morts sous la torture (Judith Miller et Laurie Mylroie, « Saddam Hussein and the Crisis in the Gulf », p. 34).

En réponse à la pression internationale, le gouvernement de Bagdad a discrètement autorisé la plupart des Juifs restants à émigrer au début des années 1970, tout en laissant d’autres restrictions en vigueur. En 1973, la plupart des Juifs irakiens restants étaient trop vieux pour partir et le gouvernement les a poussés à céder leurs titres, sans compensation, à plus de 200 millions de dollars de biens communautaires juifs (New York Times, 18 février 1973).

Aujourd’hui, il reste environ 61 Juifs à Bagdad. Une communauté juive autrefois florissante en Irak s’est ainsi éteinte (Associated Press, 28 mars 1998).

Décrets discriminatoires et violations des droits de l’homme (Vu uniquement comme un échantillon et non comme une compilation exhaustive)

La première loi promulguée qui a violé les droits des Juifs a été l’amendement 12 de 1948 au supplément 13 de 1938 au Code pénal de Bagdad. Le Code pénal de Bagdad énonce les dispositions relatives au communisme, à l’anarchie et à l’immoralité à l’article 89A(1). L’article interdit généralement la publication de tout ce qui incite à la propagation de la haine, à l’abus du gouvernement ou à l’intégrité du peuple. Cet amendement, promulgué en 1948, ajoutait le « sionisme » au communisme, à l’anarchisme et à l’immoralité, dont la propagation constituait un délit passible de sept ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.

Dans un article paru dans le New York Times le 16 mai 1948, il a été rapporté que : « En Irak, aucun Juif n’est autorisé à quitter le pays à moins qu’il ne dépose 5 000 £ (20 000 $) auprès du gouvernement pour garantir son retour. Aucun Juif étranger n’est autorisé à entrer en Irak, même en transit.

La loi n° 1 de 1950, intitulée « Supplément à l’ordonnance annulant la nationalité irakienne », a en fait privé les Juifs de leur nationalité irakienne. L’article 1 stipulait que “le Conseil des ministres peut annuler la nationalité irakienne du Juif irakien qui souhaite volontairement quitter l’Irak…” (traduction officielle en anglais irakien).

La loi n° 5 de 1951 intitulée « Une loi pour la surveillance et l’administration des biens des Juifs qui ont perdu la nationalité irakienne » les a également privés de leurs biens. L’article 2(a) « gèle » les biens juifs.

Il y eut une série de lois qui s’étendirent par la suite à la confiscation des avoirs et des biens des Juifs qui « avaient perdu la nationalité irakienne ». Il s’agissait notamment de la loi n° 12 de 1951 16 et de la loi n° 64 de 1967 (relative à la propriété d’actions dans les sociétés commerciales) et de la loi n° 10 de 1968 (relative aux restrictions bancaires).